-

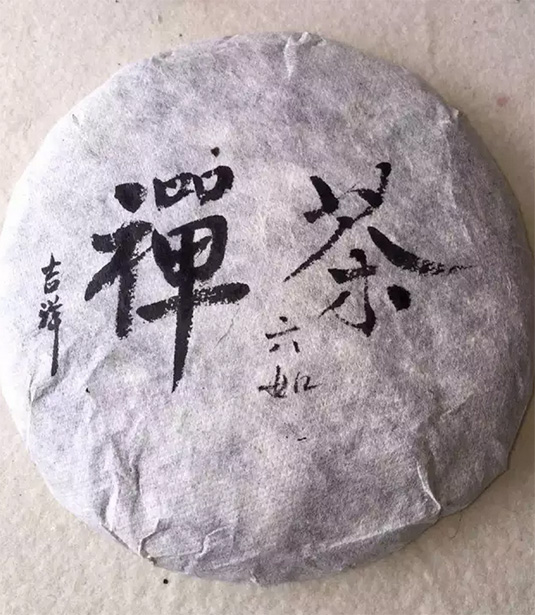

禅茶的三个小故事

文化顾问—林治老师

禅茶是什么?我认为禅是鲜活的,那么禅茶自然也是生动活泼的,凡是将禅的精神、禅的智慧融入茶,在品茗过程中体验禅的意境,感受禅的风采 ,立足正法,弘扬禅学,开发智慧,提升道德,觉悟人生,祥和社会的茶事活动皆可称为禅茶。我本人即曾从三种不同的喝茶方式中得到了禅悟的体验。

2001年春,我写《神州问茶》时北京的女作家冬等茶友陪我去赵州柏林禅寺拜会净慧方丈,打算向他请教有关“茶禅一味”的问题。老和尚满怀春风地接待了我们,并把我们让到他的禅房吃茶去。灯照法师为净慧大师和我们每人奉上一杯茶,那茶色香味俱佳,但是我不知其名,于是请教净慧大师:“请问大师今天请我们喝的是什么茶?”师手中也端着一杯茶,看着我,微笑了良久才点了点头说:“好茶!”。

“ 好茶!”师父的语气平和笑容祥和,但是我的心却像是被他用木鱼槌重重敲击了一下,呆呆地望着师父,心中大惑不解。因为师父答“好茶”,说了等于没有说,并没有让我知道“这是什么茶”。师父见我发呆,便知我慧根不足,悟性不够。于是进一步开示说:“天不早了,林先生若不嫌弃就一起吃斋吧?”我自然庆幸有此大福报,连称:“好啊!好啊!”于是师父命人去准备,我们继续品茶。这时师父转向我,单刀直入地说:“林先生,我拜读过你写的《中国茶道》。”师父的声音依然祥和,但是我如闻狮吼。真是“狮子一吼芳草绿”我猛然顿悟了。因为我在《中国茶道》中曾说:“学习茶文化有三个境界,从得味,到得韵,再到得道。‘得味’是喝懂茶的色香味韵,了解茶的物质属性。‘得韵’是把喝茶从生活琐事升华为生活艺术。‘得道’即把喝茶做为修行的法门,袪除差别心,袪除执着心,用平常心拥抱世界,用随喜心接纳生活。”我明白了,原来师父读过我的几本茶书,他的一句“好茶”是对我的最严励的批评。我做为《中国茶道》的作者,还执着于事物的皮相,问这是什么茶,很显然我根本还没悟道。于是我给师父行个大礼,把杯中剩下的茶一饮而尽。这是我平生第一次喝到的无比美妙的禅茶,它使我后来的日子一路天蓝海碧,遍地翠竹黄花。

从赵州柏林寺回来以后,我想禅茶僧俗两界都津津乐道,佛门的禅茶当循佛门仪规,而我们俗家的禅茶可以多注重美学,使之更有观赏价值,便于在世间传播。于是我把禅茶与佛教知识相结合创编了《六如禅茶》,去年在重庆东温泉与日、韩、美等国交流,以及今年在意大利米兰世博会的中国茶文化周上都是由我率五位荷花仙子演示,我任主泡。LED背景是荷塘。开始时雷鸣电闪,随即云开月出,进而荷塘月色迷人,蛙呜鱼跃无限生机,最后顿悟时红日东升佛光普照,无论外部环境如何变化,也无论五位荷花仙子如何表演,我都心灵虚静,如如不动。忘掉演示,忘掉茶,忘记我,专心致志地按照既定程序泡茶:焚香礼佛、达摩面壁、香汤浴佛、法轮常转、佛祖拈花、菩萨入狱、如其本然,漫天法雨、万流归宗、涵盖乾坤、偃溪水声、普度众生、止语调息、随波逐浪……直到圆通妙觉。顿悟时心境豁然开朗,背景佛光普照。整个过程每一道程序都紧扣一个佛门公案,配有简短的傍白,而茶几上无一多余之物,泡茶者无一多余动作,荷花仙子的动与主泡者的静相得益彰,荷花的艳与禅者的素相映成趣,深受中外观众的好评。这正验证了圆悟克勤的“金鸭香销锦绣帏,笙歌丛中醉扶归。少年一段风流事,只许佳人独自知”亦是禅。

第三次体验是在长兴寿圣寺,在方丈释界隆法师的指导下,和庙中的法师们一起在禅堂中按佛教仪规,止语、打座、跑香、接茶、品茶、拿起、放下……那种庄严肃穆的感觉消失之后随之而来的心的放空,如“我”在虚空中消触。那天从禅房出来后只见一轮明月高悬在竹海之上,我如同从西天回到人间,于是写了一首诗记述当时的心情:止语只为与佛语,品茶只为涤禅心。禅罢又见新天地,晴空朗月分外明。

-